令和2酒造年度全国新酒鑑評会

5/21 本日、午前10時に令和2酒造年度全国新酒鑑評会の結果が発表になりました。昨年は新型コロナウイルス感染症対策のため、決審が中止になりましたので、金賞の発表は2年ぶりになります。

金賞総数は207蔵と、一昨年に比べて30減となっています。従来から二桁取っていた県が大きく減らすなかで、長野県が3蔵増の17蔵と福島県とトップを分け合ったのが目を引きます。何かと新型コロナの影響があったものと考えられますが、これからいろいろな蔵でそのあたりのお話も聞いていきたいと思います。

昨年は金賞の発表がありませんでしたので、一昨年対比となります。

| 都道府県 | 金賞点数 | 一昨年比 |

| 北海道 | 4 | +1 |

| 青森県 | 4 | -1 |

| 岩手県 | 4 | -2 |

| 宮城県 | 8 | -5 |

| 秋田県 | 13 | -5 |

| 山形県 | 12 | -1 |

| 福島県 | 17 | -5 |

| 茨城県 | 9 | -3 |

| 栃木県 | 10 | -1 |

| 群馬県 | 4 | -3 |

| 埼玉県 | 5 | 0 |

| 新潟県 | 13 | -2 |

| 長野県 | 17 | +3 |

| 千葉県 | 3 | 0 |

| 東京都 | 1 | -1 |

| 神奈川県 | 1 | +1 |

| 山梨県 | 2 | +1 |

| 富山県 | 2 | -1 |

| 石川県 | 1 | -2 |

| 福井県 | 2 | 0 |

| 岐阜県 | 1 | -3 |

| 静岡県 | 5 | +1 |

| 愛知県 | 4 | -1 |

| 三重県 | 4 | +1 |

| 滋賀県 | 2 | -2 |

| 京都府 | 8 | 0 |

| 大阪府 | 4 | +1 |

| 兵庫県 | 10 | -6 |

| 奈良県 | 2 | -2 |

| 和歌山県 | 1 | 0 |

| 鳥取県 | 0 | 0 |

| 島根県 | 4 | +2 |

| 岡山県 | 2 | -1 |

| 広島県 | 9 | +1 |

| 山口県 | 5 | +5 |

| 香川県 | 0 | 0 |

| 徳島県 | 0 | -1 |

| 愛媛県 | 3 | 0 |

| 高知県 | 6 | +3 |

| 福岡県 | 3 | -1 |

| 佐賀県 | 0 | 0 |

| 長崎県 | 2 | +1 |

| 熊本県 | 0 | -1 |

| 大分県 | 0 | 0 |

| 宮崎県 | 0 | -1 |

| 計 | 207 | -30 |

5/4 更新が遅れましたが、各国税局別の出品状況が発表になっています。昨年比29減と大幅に減っています。コロナによる経営的影響でしょうか。昨年に決審が中止になった影響があるかも知れません。

| 所轄国税局 | 出品点数 | 前年比 |

| 札幌 | 12 | +1 |

| 仙台 | 166 | -2 |

| 関東信越 | 197 | -6 |

| 東京 | 34 | -2 |

| 金沢 | 38 | -2 |

| 名古屋 | 80 | +1 |

| 大阪 | 105 | -7 |

| 広島 | 84 | -7 |

| 高松 | 41 | -1 |

| 福岡 | 43 | -5 |

| 熊本 | 21 | +1 |

| 合計 | 821 | -29 |

3/16 令和2酒造年度全国新酒鑑評会の要綱が発表され、出品各蔵では最後のツメの作業が行われていることと思います。昨年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、決審が中止になり、金賞がなくなるなど大きな影響がありました。

今年度は、3/25が書類提出期限。3/26(金)から4/1(木)が出品酒の提出期限となっています。出品前の各地域酒造組合の研究会などが行われていることと思います。

4/20(火)から4/22(木)に予審が行われ、決審は5/11(火)から5/12(水)となっています。そこから推察すると、発表は5/19(火)20(水)あたりかなと思います。

出品酒の規格については昨年どうりで、酸度0.8以上も昨年どうりでした。

ここから、令和元酒造年度全国新酒鑑評会

2020/5/22 「令和元酒造年度全国新酒鑑評会」の審査結果が発表になりました。既報のとうり決審が中止されたため、「金賞」はなく「入賞酒」のみの発表となっています。出品酒850点中の433点が入賞しました。

昨年対比は次のとおりです。

| 都道府県 | 入賞点数 | 昨年比 |

| 北海道 | 6 | +2 |

| 青森県 | 6 | -3 |

| 岩手県 | 10 | -1 |

| 宮城県 | 15 | -3 |

| 秋田県 | 21 | -2 |

| 山形県 | 18 | -3 |

| 福島県 | 33 | +2 |

| 茨城県 | 15 | -1 |

| 栃木県 | 17 | +2 |

| 群馬県 | 10 | 0 |

| 埼玉県 | 8 | -2 |

| 新潟県 | 39 | +7 |

| 長野県 | 33 | +7 |

| 千葉県 | 7 | -1 |

| 東京都 | 3 | -1 |

| 神奈川県 | 3 | +2 |

| 山梨県 | 3 | +1 |

| 富山県 | 4 | -2 |

| 石川県 | 5 | -2 |

| 福井県 | 4 | +1 |

| 岐阜県 | 8 | +1 |

| 静岡県 | 6 | -1 |

| 愛知県 | 11 | +4 |

| 三重県 | 9 | 0 |

| 滋賀県 | 7 | 0 |

| 京都府 | 13 | -1 |

| 大阪府 | 3 | -2 |

| 兵庫県 | 24 | -3 |

| 奈良県 | 6 | -2 |

| 和歌山県 | 2 | -1 |

| 鳥取県 | 2 | +2 |

| 島根県 | 9 | +2 |

| 岡山県 | 6 | -1 |

| 広島県 | 17 | -1 |

| 山口県 | 7 | +4 |

| 香川県 | 4 | +2 |

| 徳島県 | 2 | +1 |

| 愛媛県 | 6 | +1 |

| 高知県 | 8 | +1 |

| 福岡県 | 9 | +2 |

| 佐賀県 | 4 | +2 |

| 長崎県 | 3 | +1 |

| 熊本県 | 3 | +1 |

| 大分県 | 3 | +3 |

| 宮崎県 | 1 | -1 |

| 計 | 433 | +17 |

20205/9 5月12日~13日に予定されていた決審の中止が5/7付で発表されました。このため、5月22日(日程変更の告知はありません)には入賞酒のみが発表されることになりました。この結末は予想していませんでしたが、日夜、努力と苦労を重ねた出品蔵のみなさんはさぞがっかりされていることでしょう。「金賞」のないさみしい夏になったのは残念です。

2020/5/7 少し目を離している間に、次々に状況が変わっています。まず、4月22日~24日の予審は酒類総合研究所職員のみでの実施になりました。平成30酒造年度は予審審査員45名中で酒類総合研究所職員は9名でしたので、その影響がどう出るかはわからないところです。審査結果公表は5月22日(金)午前10時頃の予定と発表されました(昨年は5月17日)。また、製造技術研究会は中止となりました。

2020/4/16 今酒造年度の出品酒の状況が発表されました。総数では昨年比7つ減って一昨年と同数になりました。

| 所轄国税局 | 出品点数 | 前年比 |

| 札幌 | 11 | ±0 |

| 仙台 | 168 | +2 |

| 関東信越 | 203 | -7 |

| 東京 | 36 | ±0 |

| 金沢 | 40 | ±0 |

| 名古屋 | 79 | -2 |

| 大阪 | 112 | +2 |

| 広島 | 91 | +2 |

| 高松 | 42 | ±0 |

| 福岡 | 48 | -3 |

| 熊本 | 20 | -1 |

| 合計 | 850 | -7 |

2020/3/25 明日から東広島市の酒類総合研究所で出品酒の受付がはじまります。ところでお酒の送付方法ですが、兵庫県内のいくつかの出品蔵で聞いたところ、すべて車か新幹線で持ち込むとのことでした。中には、万が一に備えて2チームを編成して別ルートでというところもありました。遠方の酒蔵はどうしているのでしょうか。

2020/3/23 3/20発表。令和元酒造年度全国新酒鑑評会は予審及び決審は予定どおり実施。製造技術研究会は事実上、保留となりました。このため、出品酒の送付は審査用4本のみで、製造技術研究会用の6本は実施決定後の送付となりました。

2020/3/13 3月10日付で酒類総合研究所から「令和元酒造年度全国新酒鑑評会における新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応について」が発表されています。内容は、①は3月19日頃開催予定の政府専門会議の見解公表を受けて実施方法等の検討結果を知らせるということ、②次回お知らせまで出品酒送付はしないように、というものです。まだ出品酒を送付する時期ではありませし中止は考えられませんが、こんなところに影響が及ぶとは思いませんでした。

2020/2/19 独立行政法人酒類総合研究所と日本酒造組合中央会は「令和元酒造年度全国新酒鑑評会開催要領」を発表しました。昨年に「全国新酒鑑評会事務運営要領」を改正し、第5条(出品酒の規格)で従来「酸度が1.0以上のもの」とあったのを「酸度が0.8以上のもの」に改正されましたが、今回も0.8となっています。昨年の例からすると発表は5/20あたりでしょうか。

2020/2/6 令和元酒造年度全国新酒鑑評会の日程が発表されました。

・2020年3月25日(水)出品酒調査表等の提出期限 出品料の振込期限

・2020年3月26日(木)から2020年4月1日(水)正午まで 審査及び製造技術研究会用出品酒(計10本)の搬入期間

・2020年4月22日(水)から2020年4月24日(金)まで 予審

・2020年5月12日(火)から2020年5月13日(水)まで 決審

・2020年6月3日(水)10:00~15:30 製造技術研究会

ここから、平成30酒造年度全国新酒鑑評会

2019/5/29 「平成30酒造年度全国新酒鑑評会の審査結果について」が発表されました。総評としては今年度は醪期間の温度が高かったことが特徴で、米も品種・産地・収穫時期による品質のばらつきが大きく醪の管理に苦労したということです。また、晩生の山田錦は溶けやすかったという話は、事前に聞いていたとおおりでした。

2019/5/20 昨年の例からすると5/30くらいに「平成30酒造年度全国新酒鑑評会の審査結果について」が発表され、総評や審査委員名簿が明らかになると思います。

ところで、今年度は東日本が好調で西日本が低調という傾向があったようです。仙台国税局管内は昨年比では+7ですが、一昨年と同数で、関東信越国税局管内は昨年比+14、一昨年比でも+13と大きく伸びており、特に茨城県が昨年比+5、群馬県は昨年比+3で一昨年比では+5とめだちます。

私の地元兵庫では、取れそうで取れていなかった灘菊酒造の金賞受賞が「やっとか」という印象で、神結酒造の7年ぶり金賞受賞が目を引きます。灘菊さんは南部杜氏(組合所属)さん、神結さんは但馬⇒南部⇒但馬⇒現・社員杜氏さんでした。全国を見ると、灘菊さんもそうですが、女性杜氏さんの活躍が目立つようです。

2019/5/17 平成30酒造年度全国新酒鑑評会入賞酒目録が発表になりました。出品857点中、入賞が416点、金賞が237点となっています。金賞は昨年(232点)比+5点、一昨年(242点)比-5点です。

昨年対比表は次のとおりです。

| 都道府県 | 金賞点数 | 昨年比 |

| 北海道 | 3 | -1 |

| 青森県 | 5 | 0 |

| 岩手県 | 6 | -3 |

| 宮城県 | 13 | 0 |

| 秋田県 | 18 | +5 |

| 山形県 | 13 | +2 |

| 福島県 | 22 | +3 |

| 茨城県 | 12 | +3 |

| 栃木県 | 11 | +2 |

| 群馬県 | 7 | +2 |

| 埼玉県 | 5 | +2 |

| 新潟県 | 15 | +1 |

| 長野県 | 14 | +2 |

| 千葉県 | 3 | -2 |

| 東京都 | 2 | 0 |

| 神奈川県 | 0 | -2 |

| 山梨県 | 1 | 0 |

| 富山県 | 3 | +1 |

| 石川県 | 3 | 0 |

| 福井県 | 2 | +1 |

| 岐阜県 | 4 | +1 |

| 静岡県 | 4 | +1 |

| 愛知県 | 5 | -1 |

| 三重県 | 3 | -1 |

| 滋賀県 | 4 | +1 |

| 京都府 | 8 | 0 |

| 大阪府 | 3 | 0 |

| 兵庫県 | 16 | -3 |

| 奈良県 | 4 | 0 |

| 和歌山県 | 1 | -1 |

| 鳥取県 | 0 | 0 |

| 島根県 | 2 | -3 |

| 岡山県 | 3 | -1 |

| 広島県 | 8 | +1 |

| 山口県 | 0 | 0 |

| 香川県 | 0 | -2 |

| 徳島県 | 1 | 0 |

| 愛媛県 | 3 | -1 |

| 高知県 | 3 | -4 |

| 福岡県 | 4 | -1 |

| 佐賀県 | 0 | -2 |

| 長崎県 | 1 | 0 |

| 熊本県 | 1 | 1 |

| 大分県 | 0 | 0 |

| 宮崎県 | 1 | 0 |

| 計 | 237 | +5 |

2019/4/15 平成30酒造年度全国新酒鑑評会の出品状況が発表になりました。昨年に続き、都道府県別出品点数は公表されず、所轄国税局別の出品状況となっています。昨年と比較すると以下のようになります。

| 所轄国税局 | 出品点数 | 前年比 |

| 札幌 | 11 | ±0 |

| 仙台 | 166 | -2 |

| 関東信越 | 210 | +6 |

| 東京 | 36 | +1 |

| 金沢 | 40 | +1 |

| 名古屋 | 81 | +1 |

| 大阪 | 110 | ±0 |

| 広島 | 89 | ±0 |

| 高松 | 42 | -2 |

| 福岡 | 51 | +1 |

| 熊本 | 21 | +1 |

| 合計 | 857 | +7 |

昨年は前年比-5と大きく減りましたが、この分を超えて戻しています。また、結果発表は5月17日(金)午前10時くらいに、酒類総合研究所ホームページ掲載予定となっています。来週、4/23から4/25に予審が行われ、入賞以上の出品酒が決定します。

2019/4/1 出品酒の搬入受付は先週火曜日からはじまりました(4/2締切)。聞いた限りでは本日4/1の搬入予定ばかりでしたので、本日がピークになるようです。ところで、地域的な条件もありますが、宅配便ではなく、みなさん自分で搬入するようです。車で行くところや新幹線で持っていくところなどいろいろですが、万が一のときのため、2セット準備するというところもあるようです。

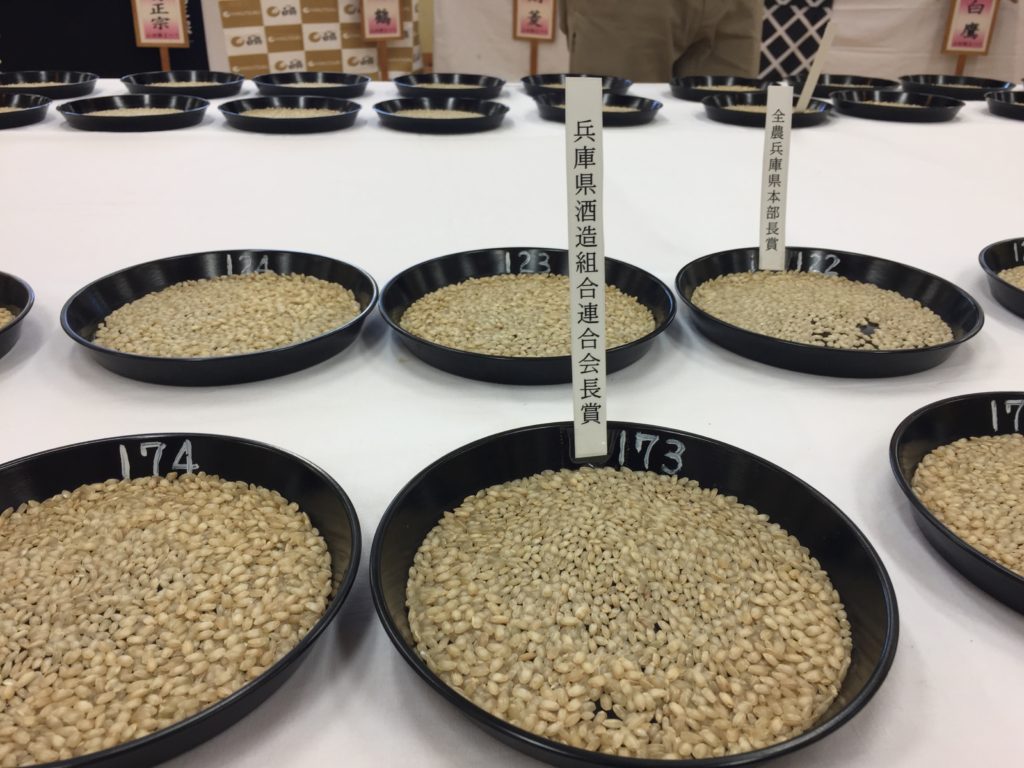

2019/3/12 出品酒の上槽は終わり、滓下げ濾過も終了してタンクで経過が観察されているころです。ところで、今シーズンの特A地区山田錦について、いく人かの杜氏さんに伺ったところ、総じて「硬かった」という感想でした。一方、「溶けやすかった」という意見もありました。酒類総合研究所の原料米適性予想(H30.10.19発表)では「山田錦など西日本の晩生品種は、おおむね平年並みで、昨年との比較では昨年並みから昨年よりやや溶けにくいと予想されます」となっています。

2019/2/18 平成30年度全国新酒鑑評会の日程が発表になりました。

・3月25日 出品酒審査書類の提出期限

・3月26日~4月2日 出品酒の搬入(酒類総合研究所)

・4月23日~4月25日 予審

・5月9日~5月10日 決審

・5月29日 製造技術研究会

審査結果の発表は5月17日(金)か20日(月)あたりでしょうか。

昨年の金賞受賞蔵の方に尋ねたところ、出品酒は「もうすぐ搾る」段階というお話でした。

2019/2/6 独立行政法人酒類総合研究所と日本酒造組合中央会は「全国新酒鑑評会事務運営要領」を改正し、2月1日付けで施行しました。これによると、第5条(出品酒の規格)で従来「酸度が1.0以上のもの」とあったのを「酸度が0.8以上のもの」に改正されました。

この変更は低酸生産性酵母への対応ということのようです。

(ここからは平成29酒造年度全国新酒鑑評会の記事)

2018/6/7 兵庫県神戸市の泉酒造さんが、金賞受賞酒を発売されました。1人1本限定です。「仙介/大吟醸原酒雫取り金賞受賞酒」720ml ¥5,400円

2018/6/7 兵庫県明石市の江井ヶ島酒造さんが、金賞受賞酒を1,200本限定発売されました。「神鷹 大吟醸35」720ml ¥3,880円(税込み)

2018/5/31 5/30付けで酒類総合研究所から「平成29酒造年度全国新酒鑑評会の審査結果について」が発表されました。このなかで総評と審査員名簿が発表されましたが、

総評よると、今年の特徴は

・昨年と異なり、米が溶けやすかった。

・このため、粕歩合は低い値となった。

・また、平均的に甘味が増し、香りも高い傾向となった。

というものでした。

何度も金賞を受賞した杜氏さんに

「出品酒の酒質はどのように設計するのですか?」と伺ったところ、

「米が手に入ったら、知り合いの杜氏に電話を架けまくって『今年はどうするの?』と聞く。これが一番確かや」

とおっしゃってました。やはり原料米が最も重要なファクターのようです。

2018/5/23 沢の鶴さんが、さっそく金賞受賞酒の販売をアップされました。例年の「金賞受賞酒 乾蔵(大吟醸)」の他、今回はじめて、瑞宝蔵によつ3年連続となる純米での金賞受賞となった受賞酒「金賞受賞酒 純米大吟醸 一酒入魂」も販売されます。

金賞受賞酒 純米大吟醸 一酒入魂 1.8ℓ 32,400円

金賞受賞酒 乾蔵(大吟醸) 720ml 5,400円

2018/5/18 昨日の入賞酒発表に続いて、1週間後くらいに「審査結果について」が発表され、「総評」や「審査委員名簿」が公表されます。

ところで、金賞の最多受賞県は19蔵で引き続き福島県でしたが、兵庫県が6蔵増えて同数で並びました。兵庫県内では大関、菊正宗酒造、白鶴酒造、沢の鶴さんが複数受賞。大手では日本盛、小西酒造(白雪)さんが数年ぶりの金賞となっています。沢の鶴瑞宝蔵は3年連続で純米での金賞という快挙です。昔のことわかりませんが、震災の被害から復活した泉酒造さん(仙介)がここ15年間の記録では初の金賞。明石市の江井ヶ島酒造さん(神鷹)が同じく15年間の記録を見る限りでは初の金賞受賞です。こちらは有名蔵ではありませんが、ウイスキー蒸留所や山梨県にワイナリーも持つ規模の大きな事業所です。西山酒造さん(小鼓)が5年ぶり、小規模な酒蔵では此の友酒造さん(但馬)が5年連続、壺坂酒造さん(雪彦山)が2年連続の金賞となっています。

2018/5/17 平成29酒造年度全国新酒鑑評会の審査結果が発表されました。出品850点、入賞酒421点、うち金賞酒232点です。入賞酒は以下のリンクとおりです。

「平成29酒造年度全国新酒鑑評会 入賞酒一覧表」

都道府県別の金賞点数は以下のとおりです。

| 都道府県 | 金賞点数 | 昨年比 |

| 北海道 | 4 | +2 |

| 青森県 | 5 | +2 |

| 岩手県 | 9 | 0 |

| 宮城県 | 13 | -7 |

| 秋田県 | 13 | -3 |

| 山形県 | 11 | -4 |

| 福島県 | 19 | -3 |

| 茨城県 | 7 | -1 |

| 栃木県 | 9 | -2 |

| 群馬県 | 5 | +3 |

| 埼玉県 | 3 | -3 |

| 新潟県 | 14 | 0 |

| 長野県 | 12 | +2 |

| 千葉県 | 5 | +2 |

| 東京都 | 0 | -1 |

| 神奈川県 | 2 | +2 |

| 山梨県 | 1 | 0 |

| 富山県 | 2 | +2 |

| 石川県 | 3 | 0 |

| 福井県 | 1 | -2 |

| 岐阜県 | 3 | 0 |

| 静岡県 | 3 | -2 |

| 愛知県 | 6 | -1 |

| 三重県 | 4 | -1 |

| 滋賀県 | 3 | -3 |

| 京都府 | 8 | 0 |

| 大阪府 | 3 | 0 |

| 兵庫県 | 19 | +6 |

| 奈良県 | 4 | 0 |

| 和歌山県 | 2 | 0 |

| 鳥取県 | 0 | 0 |

| 島根県 | 5 | +4 |

| 岡山県 | 4 | +1 |

| 広島県 | 7 | -1 |

| 山口県 | 0 | -2 |

| 香川県 | 2 | -1 |

| 徳島県 | 1 | 0 |

| 愛媛県 | 4 | +1 |

| 高知県 | 7 | +2 |

| 福岡県 | 5 | +3 |

| 佐賀県 | 2 | -1 |

| 長崎県 | 1 | +1 |

| 熊本県 | 0 | 0 |

| 大分県 | 0 | -5 |

| 宮崎県 | 1 | 0 |

| 計 | 232 | -10 |

2018/5/11 日本酒造組合中央会主催の「日本酒フェア2018」が、6月16日(土)に東京・池袋サンシャインシティで開催されます。このフェアは平成29酒造年度全国新酒鑑評会の入賞酒のほとんどが展示・試飲できるというものです。

第1部 10:00~13:00

第2部 15:30~18:30

入賞酒(約410品)が試飲できる「公開きき酒会」の他「全国日本酒フェア」と「日本酒セミナー」も併せて開催されます。昨年の入場者は6,600人とすごい混雑で、落ち着いて味わうあけにはいかないようです。

入場料は前売り¥3,500円で「ぴあ」で販売されています。

なお、5月30日(水)には酒類総合研究所のある東広島市で「製造技術研究会」が開かれ、全出品酒が展示されますが、こちらは出品者はじめ酒造事業・研究機関関係者だけですので、一般や酒販関係者は参加できません。

2018/4/16 全国新酒鑑評会の出品状況が発表になりました。「今年度からは、都道府県別出品点数の公表は控えることと致しました」ということで、所轄国税局別の出品状況となっています。昨年と比較すると以下のようになります。

| 所轄国税局 | 出品点数 | 前年比 |

| 札幌 | 11 | +1 |

| 仙台 | 168 | -1 |

| 関東信越 | 204 | -7 |

| 東京 | 35 | +1 |

| 金沢 | 39 | +2 |

| 名古屋 | 80 | -1 |

| 大阪 | 110 | +3 |

| 広島 | 89 | -4 |

| 高松 | 44 | -3 |

| 福岡 | 50 | -2 |

| 熊本 | 20 | +1 |

| 合計 | 850 | -5 |

また、結果発表は5月17日(木)午前10時くらいに、酒類総合研究所ホームページ掲載予定となっています。

ところで、都道府県別出品数が公表されなくなったのは、なぜなんでしょうね?出品したものの落選したことが明らかになるのを嫌ったのでしょうか。もともと出品者名は非公表ですが、地元の都道府県内くらいなら、素人でも過去の入賞歴や製品のラインナップ、蔵の規模や設備、杜氏蔵人さんのお話や様子からほぼ推測はできます。ただ、そんなことをわざわざ推測する人はほとんどいないでしょう。業界内なら誰が出品したのかは周知のことでしょうし、どうしてこうなったのかよくわからないことです。

2018/4/14 あと10日ほどで予審が行われ、まずは入賞以上の出品酒が決定されます。ところで、全国新酒鑑評会が他のコンテストと一線を画して、全国の酒蔵(すべてではありませんが)の目標になっている理由は、出品者がその客観性に対して信頼を置いてるからだと思います。つまり、審査の基準と要素、その手順と方法が募集要項で公表され、審査員(予審と決審で異なる)も事後に公表されます。日本酒造組合中央会と独立行政法人酒類総合研究所の共催という公平性に対する信頼もあるでしょう。審査員は国税庁の鑑定官や研究所の研究員、都道府県酒造組合から選ばれた杜氏などの技術者(毎年交代する)、酒販会社の専門評価者から選ばれていて、タレントや自称評論家などという素人が関わらないこともあると思います。審査員はプロですから、その技能への責任を背負って審査するわけです。昨年に決審の審査員を務めた京都・木下酒造のフィリップ・ハーパー杜氏にお会いしたときに、「決審の審査員をされていましたね」と尋ねたところ、「名誉なことだと思っています」というお返事でした。

2018/3/28 平成29酒造年度全国新酒鑑評会の出品酒提出が3月27日にはじまりました。4月3日までの提出期間に全国の酒蔵から出品酒が東広島市の独立行政法人酒類総合研究所に持ち込まれます。実際、兵庫県の酒蔵で聞いたところでは「自分で持っていく」ということで、宅配で送ったりはしないようです。温度管理の繊細さを考えると当然でしょう。

ところで、出品酒の規格は以下のとおりです。

・平成29酒造年度に

・自己の製造場において製成した

・「清酒の製法品質表示基準」(平成8年国税庁告示第8号)に定める吟醸酒の

・原酒であって

・酸度1.0以上のもの

となっています。1製造場につき1点出品することができるとなっていますので、大手で複数の醸造蔵をもっている場合は複数出品します。

出品酒は年明けから浸漬をはじめ、2月中から下旬には搾り終わり、大手では十数本から、中規模では数本のタンクから1か月ほどの間に出品酒を選択します。小さな蔵では1本だけを仕込んでいます。出品酒は4月24日~26日の予審、5月8日~9日の結審に香味のピークを持っていくという難しい選択が求められます。予審も結審もアンバーグラスが用いられますので、色沢については審査の対象になりません。